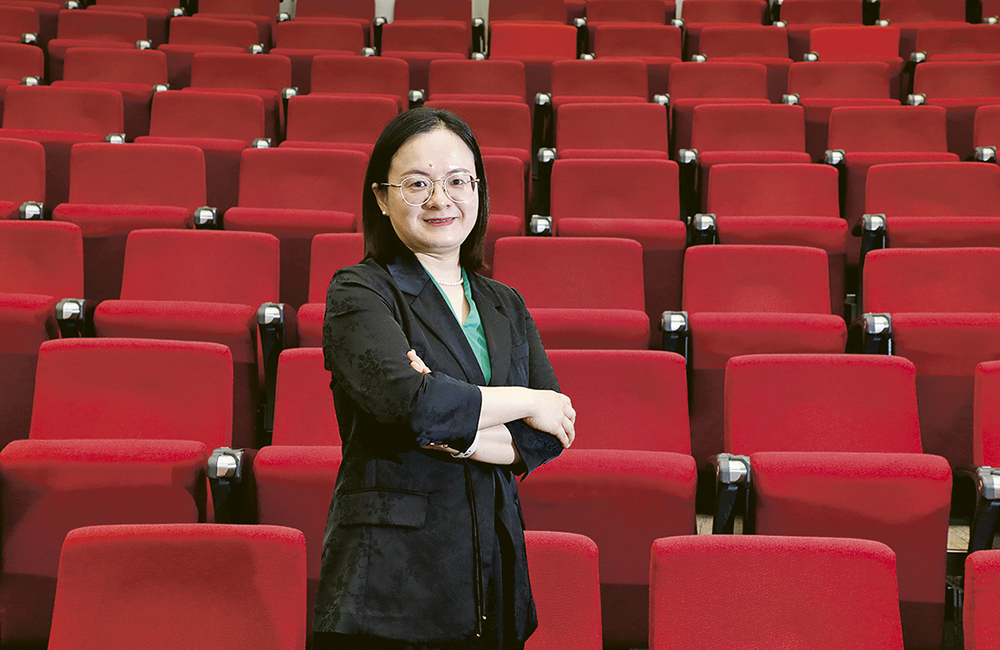

在數位科技高速演進的今日,社交媒體不僅重塑人際互動模式,更深刻牽動着人們的心理狀態。香港城市大學媒體與傳播系副教授蔣莉二十多年來專注於科技與心理健康的跨學科研究,從社會心理學和文化視角出發,剖析社交媒體的心理效應,並探討人工智能(AI)介入的潛能與風險。面對社交媒體與人工智能高度融合的時代,蔣教授提醒我們要理解其對心理健康的影響,不能忽視文化與社會環境的差異,更需設計具人性與倫理的干預機制,讓科技成為心理健康的推手,而非風險源。

蔣教授的研究始於對早期網絡行為的觀察,從討論區、論壇到今日的社交媒體與AI應用,她始終關注人們如何透過科技表達自我,以及這些表達對心理與人際的影響。「我們的問題其實一直沒變——科技究竟是助力,還是障礙?」她指出,這一問題看似簡單,實則牽涉文化背景、年齡、性別、平台設計等多重變因。

文化視角:東西方心理表達的差異

在一系列跨文化研究中,蔣教授揭示社交媒體上的自我表露與心理健康之間存在顯著的文化差異。「在強調個人主義的西方,自我揭露未必帶來明確的心理效益;但在情緒表達相對壓抑的華人文化中,社交平台反而成為情感釋放的重要出口,自我表露與心理健康呈正向關聯。」她補充,在壓抑的文化環境下,網路提供一個難得的安全空間,讓人們訴說平日無法啟齒的情緒,這對心理健康具深遠意義。

她亦指出,性別因素同樣關鍵。部分西方研究顯示,女性若頻繁表達負面情緒,可能遭遇排斥甚至加劇心理困擾,突顯「社交互動的品質」往往比「頻率和數量」更關鍵。

社交媒體的雙刃劍 青少年與比較陷阱

對青少年而言,社交媒體的影響更為深遠。蔣教授指出,青少年正處於自我認同與情緒發展的關鍵期,容易受到網絡塑造的「理想生活」所影響。「當他們看到社群中充斥快樂、成功、完美的形象,便容易陷入比較陷阱,感到自己永遠不夠好。」這種無形壓力可能導致自尊下降,甚至引發焦慮與抑鬱傾向。然而,她也提醒,若平台能提供理解與支持,這些分享亦可能成為情緒療癒的契機,促進正向情感循環。

AI介入 讓科技成為心理支持者

為回應這些挑戰,蔣教授與北京大學團隊合作開發「Easy Health」微信小程序——一款支援中英文的AI聊天機器人,整合DeepSeek技術與心理諮詢大數據庫,致力於提供低門檻、定製化的情緒支持。該系統以積極心理學為基礎,未來計劃設計出引導式對話流程,更科學地促進情緒轉換與認知重建。

「我們不讓AI自由發揮,而是透過明確框架設計回應,降低風險。」她強調,過去已有AI對話誘發極端結果的案例,因此開發團隊格外重視倫理與風險管理。

開設「健康傳播」課程 培育跨領域心理健康人才

蔣教授於香港城市大學開設「健康傳播」課程,引導學生從跨學科視角理解健康議題,結合傳播理論、心理學與科技應用,探討如何運用傳播學知識和媒體工具推動健康教育與干預實踐。

課堂不僅涵蓋文化對健康觀念的影響、社交媒體的心理效應分析,也着重實作訓練,例如設計健康溝通內容、模擬AI對話機器人介面、體驗數位自我療癒寫作等。蔣教授強調理論與實踐並重,讓學生學會如何設計具同理心、倫理意識與文化敏感度的健康傳播策略,成為未來推動數碼健康與心理福祉的關鍵人才。

讓科技成為支持而非壓力

蔣教授強調:「科技無法取代人際支持的核心關係,但若設計得當,將成為心理健康的強力後盾。」她目前正展開長期追蹤研究,觀察AI介入後用戶情緒的變化軌跡,期望釐清科技干預的長效性與文化適應性。「我們的終極目標,不只是解決心理問題,而是打造一個讓人更能自在表達、彼此理解與支持的數位生態。」

城大人文社會科學院網址:https://www.cityu.edu.hk/class/