在醫療與科技加速融合的時代,生物醫學工程成為連結工程技術與臨牀應用的重要橋樑,推動醫療儀器、人工智能診斷及再生醫學等創新發展。中文大學生物醫學工程學系(Department of Biomedical Engineering, BME)致力以工程思維解決醫學問題,積極培育新世代醫工專才。今年8月起,曾於美國、新加坡及香港累積多年之醫工結合科研與實踐經驗的王東安教授出任系主任,為學系注入新動力。王教授以「知行合一」為核心理念,強調結合臨牀需求與工程創新,致力培養兼具廣博視野與專業深度的「T型人才」。

培養為醫療服務的工程師 課程融入臨牀實踐

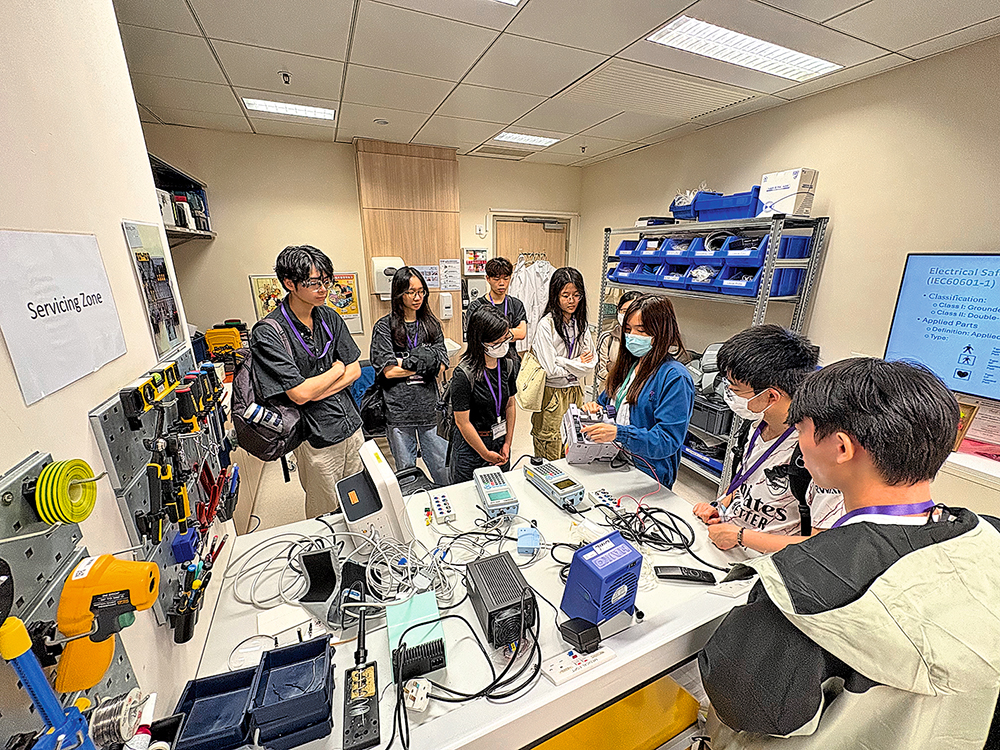

王教授指出,中大於2010年開辦的生物醫學工程學學士課程,設計理念是「工程為本,研習從醫療中來,應用到醫療中去」。學生會於一年級暑假到醫院參觀,並進行為期兩星期的實習,觀察微創手術機械人及心臟科醫療儀器的運作,深入理解醫療需求背後的科學與技術挑戰。「學生不只是學理論或設計技術,更要學會如何與醫生及科研人員對話,從實際臨牀問題出發,構思具體可行的解決方案。」課程涵蓋生物信息學、生物醫學影像、人工智能醫療應用、醫療器械設計、生物材料及再生醫學等多個範疇。為加強實踐經驗,學生在三、四年級有機會參與工作實習,於威爾斯親王醫院等醫療機構及醫療科技公司參與真實專案訓練。

打造跨界創新平台 培養全局思維

所謂「T型人才」,橫向代表廣博的跨學科視野,縱向則象徵專業技術的深度。王教授認為,「學生既要懂工程技術,也要理解醫療技術的需求與社會背景,才能在創新過程中與不同專業有效合作。」他解釋,在橫向廣度上,作為基礎,立足於夯實的跨學科工程訓練,包括電子工程、機械工程、計算機科學以及材料科學等,透過研讀臨牀文獻、修讀生物醫學課程及醫院實習,掌握醫療場景的實際需求與挑戰;而在縱向深度上,學生則可於醫學影像、醫療儀器、智能生物傳感器、生物材料及再生醫學等核心方向之一深耕。課程由工程學院及醫學院組成跨學科師資團隊,學生可積極參與前沿研究,從臨牀問題出發設計解決方案,培養整合工程科技、臨牀醫療與社會效益的全局思維。

研究連結產業 推動醫療創科轉化

在科研方面,學系未來將聚焦「轉化醫學」與「精準醫療」兩大方向,涵蓋人工智能影像分析、可穿戴感測、生物材料及再生醫學等領域。「香港擁有優秀的臨牀資源和科研環境,只要工程師與醫療團隊緊密合作,就能讓研究成果真正走出實驗室。」他期望透過學界與產業的合作,打造一個由學生、研究人員及臨牀專家共同參與的產學研創新平台,推動醫療科技落地應用。

出路廣闊 業界需求殷切

談及畢業出路,王教授指出,生物醫學工程人才在醫療器械研發、人工智能醫療、大數據分析、生物科技及公共衛生等領域需求殷切。部分學生選擇投身醫療科技企業或科研機構,也有學生繼續升學。BME學生兼具工程訓練與生物醫學背景,能靈活應對多變的產業需求,發展潛力極大。

他又強調,隨着政府積極推動創新科技政策,本港對醫療科技人才的需求持續上升。「我們希望學生能在這個時代找到自己的定位,無論投身臨牀研究、產品開發或創業,都能以創新的方式回應社會的醫療挑戰。」

建構亞洲醫工教育樞紐

展望未來,王教授希望把BME發展成「驅動醫工範式變革的引擎」,成為亞洲醫工教育與研究的重要樞紐。學系將持續加強與本地及海外頂尖院校、醫療機構的合作,推動師生交流與聯合研究;同時引入更多創科企業參與教學,為學生提供真實研發平台。他解釋:「我們希望學生不僅學到知識,更能在實踐中成長,實現『知行合一』的教育理念,成為能連結工程、醫學與社會的橋樑。」

=====================

課程資料

課程名稱及聯招編號:

生物醫學工程學(榮譽)學士課程(JS4460)

最低入學要求:

‧ 中文、英文及數學達3級或以上;

‧ 公民與社會發展科達標;

‧ 任何一科選修科達3級或以上;

‧ 指定選修科#達3級或以上

#物理、數學延伸部分(M1/M2)、生物或化學

課程查詢

電話:3943 1935

電郵:bmeinfo@cuhk.edu.hk

網址:www.bme.cuhk.edu.hk

Instagram:bmedept

Facebook:CUHK Biomedical Engineering