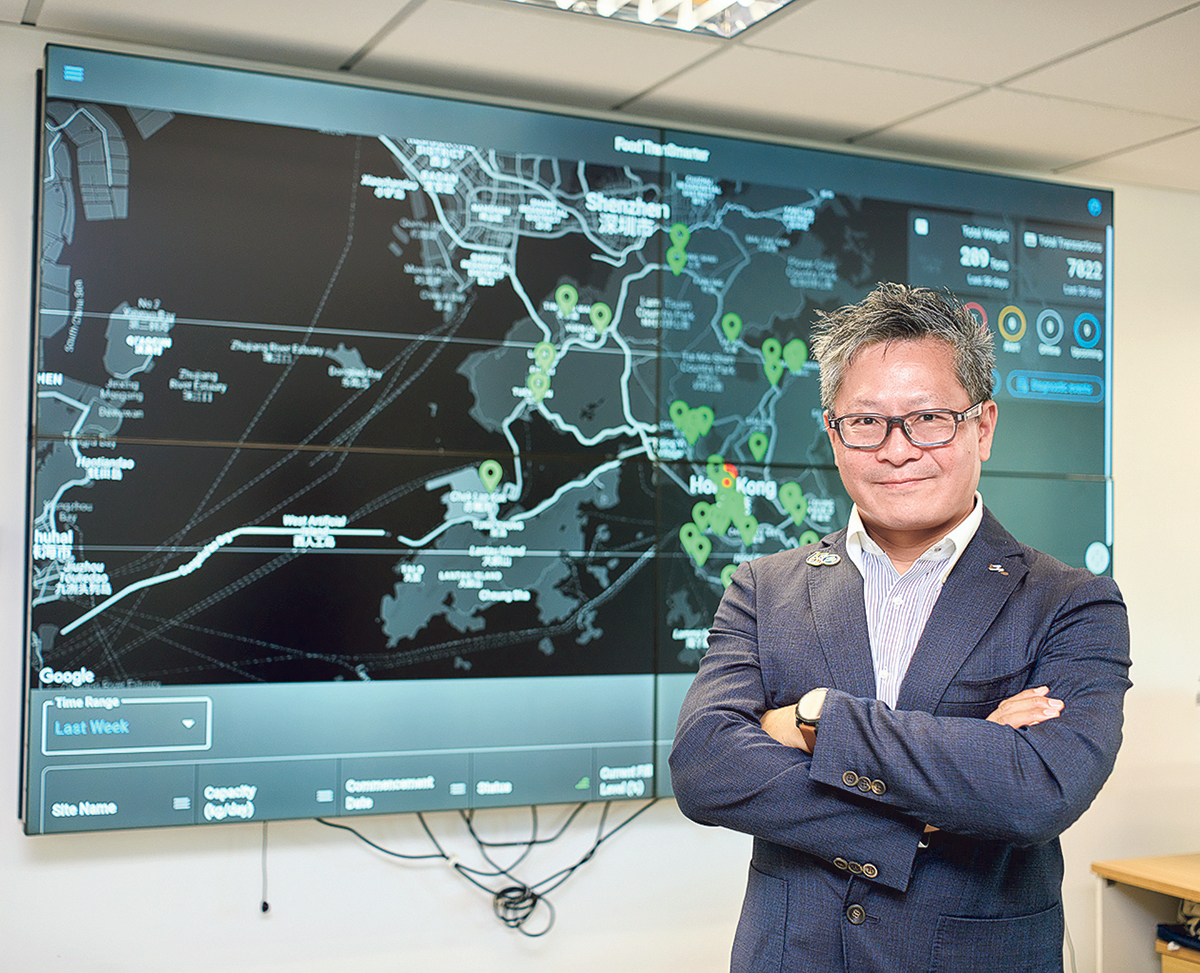

創新科技是推動香港未來經濟的重要支柱。近年,政府在施政報告中多次提出要加強創科發展,包括設立北部都會區、吸引海外企業落戶、興建超算中心等,為本地科研發展創造肥沃的土壤。香港工業總會常務副主席兼聯誼工程(國際控股)有限公司(AELi)行政總裁周治平認為,香港正迎來一個「千載難逢的機會」,政府、業界及大學三方的攜手投入,正為年輕人開拓更寬廣的科研與創科道路。

周治平指出,香港的工業發展其實遠超一般人想像:「製造業佔本地生產總值約1%,但我們工總最新的研究顯示,若計入研發、出版及包裝、分判製造工序、新型工業等環節,整體工業對香港GDP的貢獻實為4.4%,而工業帶動的生產性服務業更貢獻高達16.2%,約是飲食業的10倍。」他強調,香港的角色早已由「工廠」轉向「創科總部」,正為未來經濟注入新動能。

周治平認為,近年施政報告提出的多項創科措施,能有效配合本地科研的發展需要。他以北部都會區為例,指該區將可提供佔地為現時8倍的工業用地,支撐創科及先進製造業的長遠增長:「現時香港約有5萬名從事創科相關工作的人才,預計未來10至15年需求將增長4倍,達20萬人。要填補這個缺口,必須靠教育及社會觀念的轉變。」

新興產業崛起 多領域渴求科研人才

談到最具潛力的科研範疇,周治平指出,新型工業及綠色能源是未來焦點。他提到,人工智能(AI)及智能生產已滲透至各個行業,「不少企業已在生產線中引入視像檢測與機械學習技術,提高效率與精準度。」此外,他認為「低空經濟」具極大發展潛力,舉例順豐在內地已能以無人機配送燒鵝、海鮮與醫療樣本,「這些應用在香港同樣有空間落地。」

他同時看好醫療科技(MedTech)與新能源發展,尤其氫能應用及廚餘轉能技術。「這些領域需要大量具科研背景的工程師、化學家及認證專才。只要政府與學界持續投入,香港完全有條件成為亞洲的創科樞紐。」

扭轉舊觀念 有助推動創科發展

周治平直言,香港發展創科最大挑戰之一是家長對工業的觀念未跟上時代,「很多家長仍認為子女當醫生、律師是唯一穩定的出路,未能了解創科產業的前景。」他笑言,不少外國學生都想來港工作,反而香港家長仍在猶豫。他強調,創科不單是科研,更能帶動金融、保險、法律及物流等相關服務業,「這是一個龐大的生態圈,前途絕對光明。」

因此,工總近年積極與大學、中學合作,舉辦講座與師友計劃,讓學生及家長了解行業實況。周治平說:「我們希望令家長明白,科研不是遙不可及的理想,而是可以為香港、甚至世界創造實際價值的專業。」

盛讚城大GREAT課程 科研與商業並重

作為業界領袖,周治平十分支持香港城市大學理學院開辦的「環球精研與科創課程」(GREAT)。他認為課程最大特色在於結合科研與商業知識,打破傳統學科壁壘:「過去工程就是工程、商科就是商科,但創科需要兩者並重。科研人員若不懂市場運作,成果難以落地;而商業人才若欠科研基礎,也難以推動創新。」

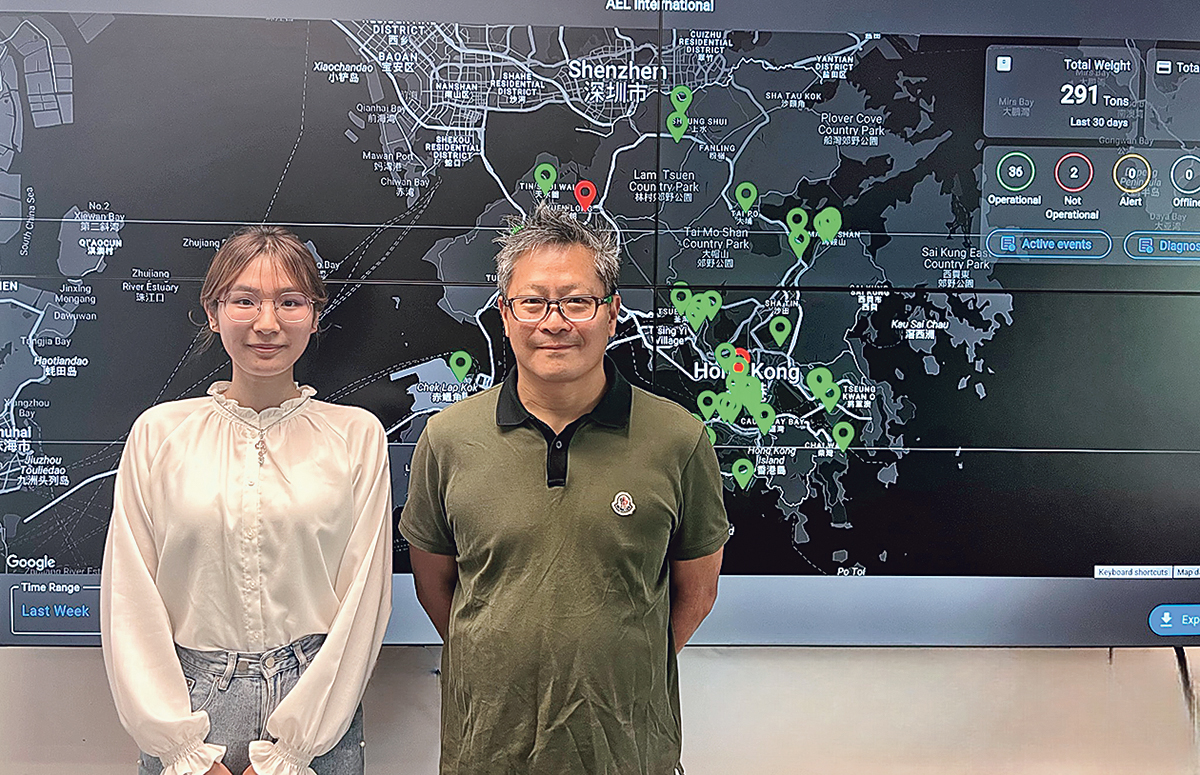

他以曾於其公司實習的GREAT學生林嘉彥(Tasha Lam)為例,稱讚她「表現無敵」:「她聰明、負責任、學得快,能分析廚餘樣本並解讀數據,協助改良我們的『廚餘轉能』系統。在實習結束後,我們更邀請她繼續以兼職形式工作。」他指出,GREAT課程的學生普遍具備良好的溝通能力及國際視野,「科研並非閉門造車,擁有溝通技巧與開放的思維同樣重要。」

創科之路難行 需不斷學習和保持開放

被問到對有志投身創科的年輕人有何建議時,周治平語重心長地說:「創科之路並不容易,要有熱情、要有耐力,亦要清楚自己的強項與興趣。若能將兩者結合,就已成功了一半。」他以自身創業經驗為例,指創立AELi初期,沒有訂單、沒有請會計師,「連開發票都要自己學」,但因為他熱愛科研與環保,最終堅持下來。

他勉勵學生,科研成果不會一蹴而就,「要經歷無數次失敗與試驗,但每次嘗試都是成長。」他強調,科技發展日新月異,唯有不斷學習與保持開放思維,才能在變化中找到機遇。

面對「顛覆式創新」 要敢於擁抱變化

周治平亦提醒學生,科技世界瞬息萬變,「以往我們覺得摩托羅拉、Nokia無敵,但轉眼就被新技術取代。企業若不轉型,終會被時代淘汰。」他指出,這正是所謂的「Disruptive Innovation」(顛覆式創新),任何科技都可能被更新的模式取代,「唯有保持開放思維、勇於學習與創新,才能在變局中生存。」他笑言,政府現已提供豐富的資助與政策支持,年輕人只要願意嘗試,皆有成功的機會。

==========