在人工智能(AI)崛起、大數據奔流的新時代,人文精神是否仍然有其價值?嶺南大學(嶺大)致力成為數字時代領先的文理融合研究型博雅大學,社會科學院(社科院)一向秉承「博雅教育」精神,培養兼具人文情懷、國際視野及分析能力的跨領域人才。

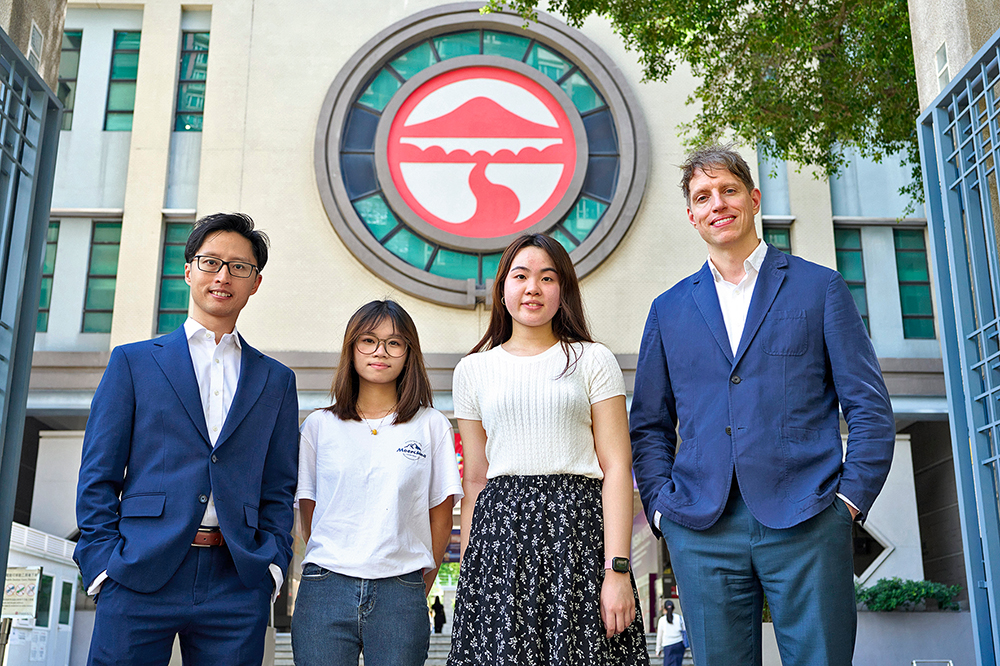

「對年輕人來說,決定選修什麼學科並非易事,因為沒有人能預測畢業後的世界會變成怎樣。」社科院副院長及社會科學(榮譽)學士課程課程主任Stefan Kühner 教授一語道破教育界的挑戰。面對瞬息萬變的未來,他認為擁有社會科學知識反而更顯重要。「學生學的不只是職業技能,而是理解世界運作與底層邏輯的分析能力。」

六大專業學系 解鎖社會多元面向

嶺大社科院原設有六大主修科供學生選讀,課程內容豐富多元,例如經濟學研究資源分配與市場運作;心理學鑽研人類的心智與行為;社會學探討社會結構與人際關係;政府與國際事務學著眼權力與地緣政治;社會與公共政策研究關注福祉與平等議題;而健康及社會服務管理則聚焦於應對社會人口高齡化在照顧方面帶來的挑戰。

新設社會數據科學 讓數據為人說話

去年開始,學院更新增別具特色的社會數據科學(Social Data Science)主修。「傳統社會科學在解答問題時,某程度上受制於研究方法。」心理學系副教授李立輝說。如今,學術界已廣泛運用大數據分折、網絡爬蟲等技術,從社交媒體等非傳統來源獲取數據,解析社會趨勢。「開辦這門主修,一方面希望學生掌握新工具,深入研究社會科學問題,另一方面則是回應就業市場需求。」

李教授指出,現今各行各業對員工具備AI與數據應用能力的要求愈來愈高。嶺大近年積極發展數字時代的博雅教育,所有學生必須修讀一門AI學科,而社會數據科學的學生則更進一步,必須理解AI背後的邏輯與倫理。「我們希望學生高效而合乎道德地善用科技服務人類。」

嶺大的社會數據科學具有其跨學科和高自由度的特色,其他院校的相關課程則通常側重於某一個特定領域,例如政策或教育,或者偏重數據科學,李教授強調「我們的定位仍然是社會科學。」學生必須修讀由數據科學學院提供的微積分、編程和AI演算法等基礎科目,之後便可選擇專注四大核心學科——經濟學、社會學、心理學或政府與國際事務學其中一科。運用數據科學知識,深入研究社會議題。「社會數據科學結合理性分析與人文關懷,讓數據為社會發聲,培育既懂科技又慎思明辨的社會研究人才。」

小班教學 促進緊密互動

嶺大向來以緊密的師生關係見稱,Kühner 教授指出:「我們是香港最小的資助大學之一,因此能維持小班教學,超過九成的導修課人數少於20人。」這種學習環境讓學生能獲得更個人化的關注和指導。每位學生從入學起便配有一位教授作為其學術顧問,協助規劃課程、選修科目或實習安排。他表示:「我們希望學生學會規劃學習旅程,找到屬於自己的方向。」

走出課室 面向世界

課堂之外,嶺大強調體驗式學習,每年有88%學生參與海外交流、考察、實習及創業計劃、領導培訓,藉以開拓視野,累積實踐經驗。「嶺大的國際交流計劃非常成熟,與全球超過200所院校合作。」Kühner教授介紹。歐洲國家如英國、荷蘭或德國均是熱門地點,近年也有不少學生選擇前往日本、韓國或東南亞地區交流。交換計劃的目的不只是學習,重點是體驗和探索。李教授笑言:「很多學生趁機選修平日未有接觸的科目,或純粹體驗新文化,這些嘗試往往帶來意想不到的啟發。」

除了學期制交流外,學生還可以參加暑假及冬季短期課程,甚至非學術性質的社會服務體驗,選擇多樣。例如曾有心理學系學生到美國洛杉磯的社區中心參與為期四至五周的服務計劃,深入了解不同社群的生活狀況。

此外,嶺大也設有Gap Year(空檔年)的安排,讓獲得獎學金或海外實習機會的學生可休學一年,到海外體驗不同的生活。

服務研習 連結社區

嶺大另一特色是服務研習(Service Learning),所有學生必須完成至少一門含服務研習元素的課程,將理論應用於社區服務。李教授舉例:「心理學系的『輔導心理學』課程要求學生走入社區,應用學到的知識,幫助有需要的人。」社科院與多間本地非政府組織(NGOs)緊密合作,學生經常參與長者服務、社會企業或婦女中心等項目。「這些體驗既是學習,也是回饋社會的一部分。」Kühner 教授笑說:「有些學生甚至自願參加多於一個服務研習項目,因為他們覺得這是非常有意義的經歷。」

全力支援學生實習

社科院會根據學生的專業為其配對實習機會,涵蓋社會服務、教育及輔導等範疇,而社會數據科學更是社科院首個獲政府創新科技署(ITC)創科實習計劃認可的主修科。學生在就讀期間,有機會於本港参與創科相關的短期實習項目,讓學生體驗和了解本地創科生態系統,提升並增強他們在香港投身創科事業的信心。正因為多元化的學習內容及全方位學習支援,按教資會(UGC)最新公布的統計,嶺大畢業生的薪酬逐年上升,表現亮眼。

從理論到實踐,從數據到人文,嶺大社科院為學生搭建一條連結世界與社會的道路。正如 Kühner 教授所言:「我們希望學生成為能夠看見社會、理解並改變世界的領袖。」

==================

課程資料

課程名稱及聯招編號:

社會科學(榮譽)學士——

經濟學(JS7301)

政府與國際事務學(JS7302)

心理學(JS7303)

社會學(JS7304)

健康及社會服務管理(JS7305)

社會與公共政策研究(JS7306)

社會數據科學(JS7307)

課程查詢

電話:2616 7176、2616 7552

網址:www.ln.edu.hk/socsc

電郵:bssprog@ln.edu.hk

Instagram:@lingnanu_socsc

==================

社科院學生心聲

從實習看見社會的多面

鄒穎霖(Annis)

社會與公共政策研究主修三年級生

「剛入學時,我對社會議題的看法很片面。」Annis回憶說。「經過幾年的學習,我開始懂得慎思明辨和以同理心分析社會政策。」她記得修讀《社會政策原則與實踐》科目時,要研讀政府報告和政策文件,並比較不同國家的制度設計。課程令她深刻體會紙上的政策看似完美,但要真正落地執行往往困難重重,他國的經驗,也不一定能直接複製套用於香港。

Annis最難忘的經歷,是參加學生事務處安排的暑期實習,在房協旗下長者康樂中心任職實習生。她負責與長者溝通、協助行政支援及籌辦工作坊等工作。每天接觸不同的長者,讓她深受觸動:「上課時學到長者最需要醫療和住屋支援,但走入社區才發現,心靈關懷同樣重要。」這段經歷啟發她選擇以強積金作為畢業論文的研究題目,探討一次性提取強積金對準備或已退休人士的長期財務風險。「我希望學以致用,在社會研究或政策倡議方面貢獻所長。」

==================

一步步探索未來方向

李漫甜(Kiara)

政府與國際事務學主修一年級生

Kiara當初選擇嶺大,是看重其小班教學和跨學科學習。「我不想只讀政治,還希望了解文化、歷史和經濟。」她發現大學生活充滿新鮮感,自由的學習模式也和中學截然不同。講師不再單向授課,更多鼓勵學生主動發問、互相討論和合作。她坦言很喜歡這種互助學習的氛圍,同學之間不是競爭,而是一起成長。「大學生活令我變得更主動,也懂得時間管理。」

她笑言自己仍在探索方向,但已迫不及待想參與交換生計劃與服務研習。「我想看看不同地方的人怎樣看待政治與社會議題,開闊視野。

==================